Il campione Andrea Zorzi a ruota libera su pallavolo e teatro

«Abbiamo perso solo le Olimpiadi E la gente ci ha apprezzato di più»

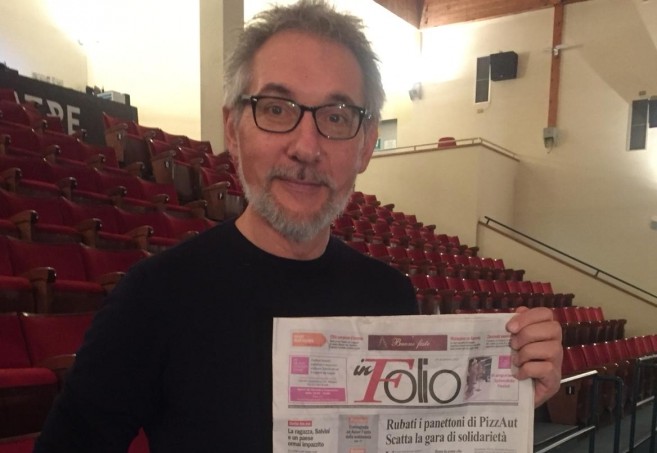

Due campionati, due Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, tre ori e un argento agli Europei, un argento olimpico e soprattutto due ori ai mondiali: questo il pazzesco palmares di Andrea Zorzi, pallavolista classe 1965, colonna portante di quella “generazione di fenomeni” che tra gli anni ’80 e ’90 incantò il mondo. L’abbiamo incontrato a margine dello spettacolo teatrale PlayZen, andato in scena al De Sica, a cui partecipa come protagonista e voce narrante, affiancato dai ragazzi della compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre, fondata nel 1996 da Giulia Staccioli, ex finalista olimpica, coreografa e moglie di Andrea.

Quello che la pallavolo ti ha dato dal punto di vista sportivo è sotto gli occhi di tutti, ma dal punto di vista umano, cosa devi a questo sport?

«Mi ha soccorso quando ero un adolescente decisamente troppo alto. Ero in difficoltà, non capivo quale fosse il mio ruolo nel mondo e vedevo la mia statura come un grande svantaggio. In realtà all’inizio lo sport non era un mezzo per diventare vincente o famoso, era solo un’opportunità per stare a mio agio con i miei centimetri. Poi è diventata una professione, un’occasione per incontrare persone straordinarie e per girare il mondo».

Tra queste persone straordinarie possiamo includere l’ex allenatore della nazionale italiana Julio Velasco?

«Assolutamente sì».

Che ruolo ha avuto Velasco nella magica stagione che vi ha portato, a più riprese, sul tetto del mondo?

«È difficile definire con una percentuale quanto incida l’allenatore sul rendimento di una squadra. Il suo ruolo è spesso quello di catalizzatore, di elemento che dà inizio a una reazione chimica tra i componenti della squadra senza prenderne parte. Pur non giocando, è essenziale nel creare una relazione vincente tra gli atleti. Velasco è una persona coraggiosa, di grande intelligenza, capace di cogliere segnali buoni in ogni ambiente, e in più è una persona dal grande istinto, caratterisica che lo ha contraddistinto in tutta la sua carriera. Dal punto di visto professionale è l’allenatore che mi ha influenzato di più. Lui ha cambiato la nostra storia come noi abbiamo cambiato la sua. Ed è per questo che continuiamo a pensarci come un gruppo, che non ha bisogno di distinguere o dividersi i meriti».

Una sinergia che va oltre il rettangolo di gioco. Ci racconti un aneddoto che ricordi con particolare affetto?

«Uno dei più divertenti riguarda la vittoria dell’Europeo del 1989 a Stoccolma, un obiettivo che ci ha regalato una gioia davvero difficile da descrivere. Durante i festeggiamenti io e Roberto Masciarelli abbiamo alzato un po’ il gomito, per usare un eufemismo. Tornando in albergo passiamo davanti a un pannello pubblicitario, mi giro verso il mio compagno e biascicando gli dico “Mascia, ma secondo te è il pannello che gira o noi che siamo ubriachi?”, e lui mi risponde, ostentando una precaria serietà, “Eh no Zorro, il pannello gira veramente, è il palazzo che va più piano!”. Ecco, questa buffa immagine descrive bene la felicità di quel momento e la sbronza che ne è derivata».

Come riuscivate a trasformare questo entusiasmo in concentrazione, davanti i vostri avversari?

«Eravamo i migliori amici in nazionale e i peggiori nemici nelle squadre di club. Quando giocavo contro Bernardi, Lucchetta e Cantagalli era sempre una sfida senza esclusione di colpi. Tutti volevamo dimostrare di essere i più forti. Con i nostri avversari internazionali, invece, c’era molta ostilità agonistica, molta competizione, ma nella pallavolo non c’è contatto fisico, la sfida è più psicologica, quindi finita la competizione era più facile sciogliersi. Poi, chiaramente, ci sono differenze culturali enormi tra le nazioni. Con i sudamericani, per esempio, era più facile creare empatia che con i russi».

Quanto ti manca l’oro olimpico?

«Molto. Abbiamo sofferto, sia a Barcellona che ad Atlanta. Col passare del tempo abbiamo elaborato la sconfitta e, seppur nessuno neghi che ci sarebbe piaciuto fregiarci di quella medaglia, alla fine sappiamo anche che quel gruppo non sarà mai identificato solo per quelle sconfitte. Paradossalmente, credo che perdere ci abbia avvicinato alla gente mostrando il nostro lato umano, a volte fragile, ma sempre estremamente combattivo».

Il giocatore più forte con cui hai giocato?

«Bernardi, doti tecniche abbinate a una capacità di concentrazione fuori dal comune. Ha dedicato tutta la vita a diventare la macchina da guerra che è».

Parlando del presente, cosa pensi che manchi alla pallavolo italiana di oggi per tornare ai fasti di una volta?

«Beh, la nostra pallavolo oggi vive uno stato di ottima salute, sia per quanto riguarda il settore maschile che quello femminile. Siamo sicuramente tra le squadre top del mondo e non c’è nulla da ricostruire. Il fatto è che è cambiato il mondo, quindi i confronti col passato non si possono fare. Noi abbiamo giocato, abbiamo lottato e ora non siamo più in gara. Siamo fissi lì nella storia e, nonostante sia difficile eguagliare le nostre vittorie, non me la sento di dire che la pallavolo attuale non sia di altissimo livello. È cambiata la tecnica, è cambiato il panorama a livello mondiale, ma l’Italia è sempre un pilastro di questo sport».

Parliamo invece del tuo presente, come sei arrivato al teatro?

«Nel ’98, a dieci anni dal matrimonio con Giulia, ho iniziato a curare la parte tecnica degli spettacoli di Kataklò. Nel 2012 mi è stato chiesto di creare uno spettacolo che raccontasse proprio la storia della “generazione dei fenomeni”, che continua a girare per l’Italia con successo. Da lì è nato tutto».

PlayZen unisce messaggi che si rifanno al taoismo a gesti atletici di grande difficoltà. Quale pensi sia il messaggio ultimo che vuole trasmettere questo show e come ci si prepara a una prova recitativa così impegnativa?

«Non fai teatro per mandare messaggi ma per aprire porte. Nell’ambito del progetto Parole e Corpi, abbiamo riadattato coreografie di Giulia, che si ispirano a discipline sportive, per sfondare la barriera della comunicabilità e dare voce a tipi di espressioni diverse. Abbiamo preso filosofie potenti, come il taoismo, e le abbiamo rese accessibili a tutti senza banalizzarle e dando loro un aspetto più divertente. Creare lo spettacolo non è stato difficilissimo perché alla base c’era già un ottimo lavoro, e i performers, giovani ginnasti di grande talento, si allenano ogni giorno per andare in scena sempre in ottima forma. È un piacere lavorare con loro».

Mattia Rigodanza